何艾桐还记得她们离开凉山前的最后一天。

结束一场采访后,艾桐站在一个地势有些高的地方,和此行的同伴刘芳娇、李芊燃一起吃橘子。

她望向远处,眼里是并不遥远的山谷和田野,深绿的树木修饰着山的轮廓,山与天地的边界都变得毛茸茸的。望了一会儿,艾桐将眼神收近,看向身边的那只牛,尝试与它沟通,但牛仍然没有搭理她,仿佛在自己的世界中自洽地缓慢生活。艾桐继续吃橘子,她们在前两天拜访过的当地彝族村民子午一家这时正好路过这里,于是几人互相打了招呼。一丝轻盈的感觉滑过艾桐的神经,随后又变为一阵暖意。

这是艾桐、芳娇和芊燃来到凉山做田野调查的第四天,她们三人都是海淀凯文10年级的学生。今年三月,在芊燃的邀请下,艾桐和芳娇加入了重返凉山的队伍,三人在学校四月春假期间前往四川省凉山彝族自治州美姑县,开展为期五天的田野调查。

之所以是重返凉山,是因为作为此行发起者的芊燃,此前已踏入过凉山这片土地。

去年冬天,芊燃曾前往凉山拍摄纪录短片。由她导演的纪录短片《一苇以航》讲述了身处凉山的彝族女性吉吉日洗在妻子,寡妇,母亲和“苏尼”几重身份下的故事。该片入选了第78届戛纳电影节电影市场展映单元。

那是芊燃第一次去往凉山,拍摄结束后,她返回北京进行后期制作工作,然而,在那之后,芊燃的内心却始终有一个声音在回荡:一切是否太过匆匆?

这也成为了她邀请艾桐、芳娇一同再次前往凉山的契机。

又一次来到凉山,三人深入当地,拜访了当地嘎勒村和千哈村的十几户彝族人家,认真地聆听了更多在这片土地上发生的故事。她们在当地结识了一位坚持传承彝语,教学40年的彝族老师吉后日哈,还走进当地一所小学,向已经在当地支教了多年的年轻教师贺珍珍了解当地的教育情况。

与此同时,复杂的事实和“外部者”身份将新的问题带到了艾桐、芳娇和芊燃面前,迫使这几位10年级的学生不断思考着一些之前不曾想过的问题——

在进入一个陌生环境时如何保持中性的观察视角;她们是否应该在采访的问题选择和设置上思量更多;她们在当地的存在与行动究竟具有何种意义;踏入凉山究竟是一种索取还是一种回馈;当她们尝试与当地的人们建立连接时,是否也意味着她们应该去承担更多责任……

后来,艾桐、芳娇和芊燃决定将凉山的故事带回学校。在语文组和艺术组老师的帮助下,她们策划了名为「置身事内」的主题展览,将凉山的故事用照片和文字的形式呈现出来,希望展览可以成为更多同学看到凉山故事的窗口。

在「置身事内」的展览前言中,她们这样写道:

“通过采来的一片山雾、一杈山叶、一捧山泉,让我们置身事内,看见凉山这件事本身的样貌,看见它的苦难与挣扎、希望与解脱,看见土地的皱褶里都藏着怎样的现实。风吹苇叶,撕开层云,一瞥见山谷。”

Part1

凉山-戛纳-北京

从北京到凉山,飞机三小时。

去年冬天,芊燃和搭档一起前往凉山,拍摄纪录短片《一苇以航》。这部短片由芊燃和搭档睿轩合作拍摄,芊燃担任导演和剪辑助理。短片讲述了身处凉山的彝族女性吉吉日洗在妻子,寡妇,母亲和“苏尼”几重身份下的故事。

短片在入围INDIE SHORT FEST洛杉矶国际独立短片节,并在意大利Veneto International Film Festival(VIFF)获得最佳短片剪辑入围,以及最佳纪录短片、最佳短片摄影、最佳短片制片人、最佳短片导演四项提名后,又在今夏入选了第78届戛纳电影节电影市场展映单元。

「一苇以航」纪录短片海报

芊燃对影像记录的兴趣由来已久。14岁生日时,芊燃获得了人生的第一台相机,从此这台相机便与她形影不离。中考前,她利用自己的时间为全班制作了一支毕业视频,那是一次全新的体验,也一点点地激发了芊燃对影像记录的兴趣。

后来,芊燃遇到了同样对纪录片感兴趣的伙伴,也就此开启了纪录片拍摄和制作的旅程。再拍一部纪录片一直是芊燃的执念,而前往凉山拍摄的机会也在此时出现了。

凉山拍摄之行带芊燃进入了一个陌生的世界。

四川省凉山彝族自治州地处横断山脉东北缘川西南山地,四川盆地与云贵高原过渡带,地貌复杂多样,同时居住着许多彝族人家。彝族社会中至今保留着“苏尼”和“毕摩”两大神职,这源于彝族原始部落对大自然的敬畏和对祖先的崇拜。

芊燃在凉山拍摄纪录短片

独特的地理环境和民族文化不断带给芊燃新的感受。最终她和搭档睿轩选择将纪录短片聚焦在当地一户人家中的彝族女性——吉吉日洗,她既是家庭中的妻子、母亲,也是当地彝族社群中的一位“苏尼”,这支短片就讲述了吉吉日洗在多重身份下的故事。

短片制作完成后,芊燃和搭档将片子投递给了许多国际短片电影节,最终获得了多个奖项,最出乎意料的,便是短片成功入选了戛纳电影节电影市场展映单元。

短片入围戛纳电影节电影市场展映单元

短片获得的成功让芊燃感到十分振奋,对影像的热爱带她走到了这里,而回想凉山的经历,当她真真切切地去到凉山,与那里的人交谈、共处,她的内心中似乎出现了另一个声音:一切是否太过匆匆?

“当你在凉山走进他们的家门,你会听到很多故事。我们的初衷是记录和讲述,让更多人了解这些故事。但我的出现与离开,似乎都发生得有点快,我甚至开始怀疑,我是不是真的影响了当地人的生活。所以我想再去一次,再认真地听一听,放慢脚步,把事做长。”

芊燃决定再去凉山,她找到之前去拍摄纪录片时的带队老师说明了自己的想法,同时开始组建小队。

何艾桐的加入则完整了这支三人小队。芊燃和艾桐一起上语文课,在芊燃的印象中,艾桐热爱阅读和写作,在课堂上的分享常常让大家赞不绝口,于是她决定向艾桐发出邀请。在和家人商量后,艾桐也加入了凉山之行的队伍。

组队之后,芊燃向艾桐和芳娇分享了此前她在凉山看到和听到的故事,那里的民族文化、风俗习惯,以及她曾拜访过的彝族人家,艾桐和芳娇也通过各种资料提前做了许多功课,为凉山之行做足准备。

四月春假期间,三人一起踏上了前往凉山的旅程。

Part2

再回凉山

对于初入凉山的艾桐和芳娇来说,故事是略显陌生的。

而对于再回凉山的芊燃来说,之前的经验告诉她,这一次要更慢一些,更用心地去看去听。

三人选择在美姑县落脚,再乘车前往嘎勒村和千哈村拜访当地的彝族人家。四天时间中,她们走访了当地两个村落的十几户人家,也走进了他们的故事之中。

艾桐、芳娇和芊燃在凉山

她们在凉山看到了苦难。

一户人家中,父母相继去世,只剩下哥哥带着弟弟妹妹生活;

一户人家中,大人们都离开了家乡,而婶婶则养着一大家子的11个孩子;

一户人家中,姐姐已经嫁人,妹妹在美姑县的学校读初三,希望逃避早早出嫁的命运。

一户人家中,父亲在工作中不幸触电,又在治疗中花光了家里的全部积蓄,留下一位母亲带着五个孩子。其中一个女孩今年上初中三年级,面临着继续读书、外出打工挣钱还是出嫁的人生抉择。

她们也在凉山看到了变化。

一户人家凝结了彝族三代人的缩影。奶奶是标准的彝族大家长,要为家中的女孩找一位门当户对的人出嫁;妈妈这一代,虽然也是早早出嫁,却希望自己的女儿长大一些,成熟一些,有了自己的思想,再去考虑相亲和出嫁的事情;到了三个女儿这里,她们已经开始读书、接受教育,试图寻找自己人生的意义和真正的幸福。

艾桐、芳娇和芊燃在凉山

她们尝试了解当地的教育情况。

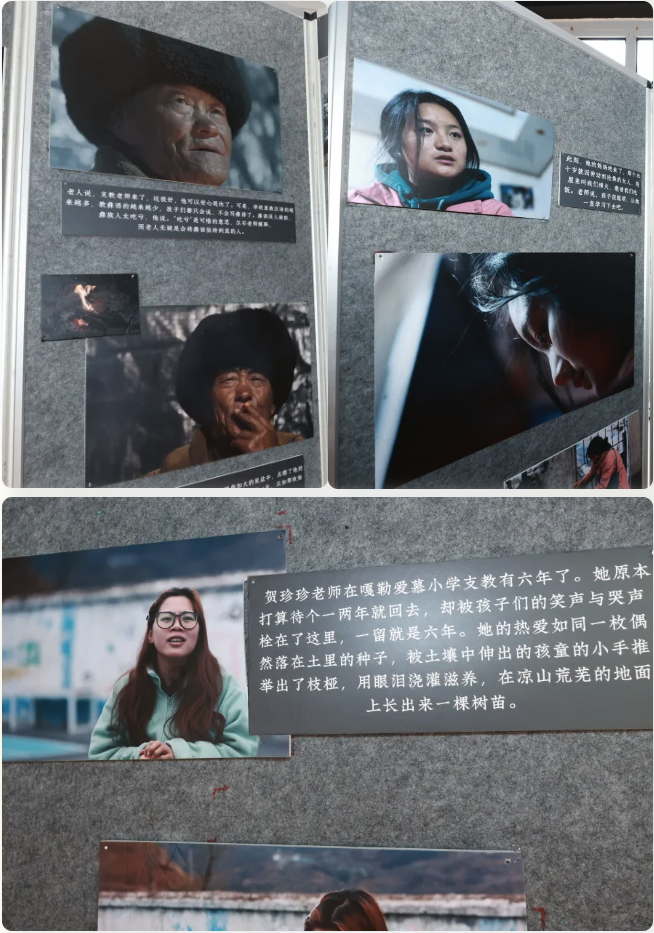

三人结识了一位坚持传承彝语的彝族老师吉后日哈,还走进当地一所小学,认识了已经在当地支教了多年的年轻教师贺珍珍。

吉后日哈是一位老人,也是一位坚持教学了四十年的彝族老师。他从高中毕业开始教书,送走了一批又一批学生。过去的日子里,他坚持传承彝语,教授彝族孩子知识和文化。

贺珍珍则是当地一所小学的支教老师。起初她打算在凉山支教一两年就回去,但孩子们将她留在了山里,这一留,就是六年。她也曾有受委屈的时候,但这里的孩子们却让她无法割舍。

她们也认识了凉山里接受教育的彝族孩子。

即刻阿作是贺珍珍老师的学生,由于入学较晚,她如今还在读高一。为了能够上学,阿作需要自己打工攒学费,但她始终相信,等考上了大学,生活就会变得不同,也许还能回到村子帮助更多有需要的女孩,那才应该是她的人生。

从吉后日哈老师,到贺珍珍老师,再到和即刻阿作一样进入学校接受教育的彝族学生,凉山教育的变化历程逐渐在艾桐、芳娇和芊燃眼前明晰起来。

艾桐、芳娇和芊燃在凉山

凉山的一切都冲击着艾桐、芳娇和芊燃,这里与她们所熟悉的都市并不相同。

正如艾桐所说,美丽的彝族袖裙上有着繁复生机的纹样,而这纹样间的褶皱中藏着太多凉山的故事。

随着田野调查和采访的进行,艾桐、芳娇和芊燃逐渐意识到——当她们选择翻开这些故事,故事背后所隐藏着的那些无法言说的两难便也会随之浮现,这也意味着她们无法置身事外,她们必须有所行动。

Part3

置身事内

艾桐、芳娇和芊燃决定把凉山的故事带回学校。

“我们不是置身事外的看客,或是用畸变镜头异化凉山的外来人,我们是应当置身事内的建言者们。”

在语文组老师和艺术组老师的帮助下,她们一起梳理了凉山之行的收获,最终在校内举办了以「置身事内」为主题的教育文化展,希望展览可以成为更多同学看到凉山故事的窗口。

「置身事内」教育文化主题展在学校高中楼展出

在展览中,艾桐、芳娇和芊燃用文字和照片讲述了吉后日哈老师、贺珍珍老师和即刻阿作的故事。

芊燃说,采访贺珍珍老师时,她的回答给了自己很大的力量。在凉山支教的六年中,贺老师见证了许多变化,也看到家庭的处境如何将一些孩子困在了原地,但她仍然相信教育的力量。

“我问贺珍珍老师,这一切是无用功吗?她却说,自己是在种树。虽然很多孩子无法逃脱家庭的桎梏,但她把孩子们从一年级带到六年级,这些孩子会不断成长起来,将来也会成长为村子里的中坚力量。如果未来这些孩子的小孩面临着和自己当年同样的抉择,相信一定会有人站出来坚定的支持他们。”芊燃说道。

展览讲述了吉后日哈、贺珍珍和即刻阿作的故事

在凉山田野调查时,艾桐、芳娇和芊燃曾旁观了“毕摩”的法事仪式。

“我印象最深的就是毕摩的仪式,我们坐在里屋,外屋是一个院子,院墙是偏冷的黄色调。毕摩正在做法事,他准备杀一只羊。”芳娇说道。

在展览中,她们也拿出一个板块,将彝族的“苏尼”和“毕摩”两大神职,结合语文课阅读书籍《额尔古纳河右岸》中鄂温克族的神职“萨满”,一同介绍给观展的师生。

展览中介绍了“萨满”“苏尼”和“毕摩”

展览中还有一个特别的板块——“凉山来信”。在这幅展板上,挂满了来自四川凉山美姑县嘎勒村的孩子们的手作礼物和问候。前来观展的同学们也可以在这里以诗歌创作的形式,为嘎勒村的孩子们送上自己的祝福。

“凉山来信”展板

凉山的故事跨越千里,由三位学生带回了海淀凯文的校园,而故事并未在这里停止。

如今,带着同学们在展览中留下的祝福,艾桐、芳娇和芊燃已经开始计划再次回到凉山。

Part4

思考,而后做长期的事

展览展出后,艾桐、芳娇和芊燃还计划再次回到凉山。

用芊燃自己的话说,将凉山的故事带回来的过程似乎是在“索取”,而重回凉山,是她们发自内心想要“回馈”些什么。

在当艾桐、芳娇和芊燃以“外部者”身份走进凉山复杂的故事之前,她们不曾设想过,世界竟会这般错综复杂,随着在凉山的田野调查,许多从前不曾想过的问题开始浮现在她们眼前,促使她们不断思考。

如艾桐所写的那样:“凉山不是悲情,不是苦难,也不是浪漫。它是痛苦和矛盾中破土而出的力量,是从贫瘠的土地中长成一棵树的生生不息。”

古老的民族信仰,对祖先的崇拜,现代化的教育,家族选择的婚姻,走出凉山与留在凉山……矛盾与抉择几乎无处不在。

而作为“外部者”,艾桐、芳娇和芊燃必须不断思考——

她们应该带着什么样的视角,将自己定位在何处?

她们的存在与行动会给当地的人们带来什么改变,她们应该带来改变吗?

当她们尝试与当地的人们建立连接时,是否也意味着她们应该去承担更多责任?

没有人能替艾桐、芳娇和芊燃回答这些艰难的问题,她们能做的唯有保持敬畏,不停思考,长期行动。

艾桐、芳娇和芊燃给同学们讲解展览

吉后日哈老师、贺珍珍老师和即刻阿作的故事让艾桐、芳娇和芊燃明白,人或许不该粗暴地以自己的经验和意志改变他人的生命轨迹,改变总是在随着时间缓慢发生,而她们要做的是了解别人最根本的需求,并提供自己力所能及的帮助。

芊燃说:“改变思想上的东西是更慢的,但却是更重要的,而且是更长期的。”

芳娇说:“看过以后才会知道自己真正想去做的是什么,我们要从根本上思考,做长期的事情。”

艾桐说:“我不想成为一个过客,出现一次就再无踪影,我希望自己可以做一点什么。”

在上次与贺珍珍老师的交谈中,艾桐、芳娇和芊燃得知英语学科刚被纳入凉山孩子的小升初考核不久。她们本打算运用自己的知识帮助当地孩子们提高英语成绩,但考虑到孩子们的语言基础薄弱,加之英语作为语言类学科,需要长期积累和学习,不能急于求成。于是,在准备期间,她们三人也在不断思考,这种方式是否能够真正为凉山的孩子带来更为长期的帮助和影响。

她们也在为更遥远的未来出谋划策,设想着是否可以用自己的计算机知识搭建一个学习软件,让嘎勒村的孩子更高效地学习;也在想着,贺珍珍老师之前提到的学生心理问题,她们是不是能帮得上忙。

找到合适的方法是困难的,但艾桐、芳娇和芊燃没有放弃。就像最初她们决定将凉山的故事带回北京,让更多的同学得以了解这片土地的故事一样,如今,这份初心仍然坚定。如海淀凯文社区内一直倡导的那样,她们希望自己能够成为一座桥梁,通过自身的努力不断拓展自己服务的半径,将更多的东西带去凉山。

艾桐、芳娇和芊燃在凉山

日常世界纷繁、飞速、吵闹而急切。

幸运的是,还有一些人,在坚持行动,做长期的事情。

“路遥知马力,日久见人心”,芊燃说出这句话时,艾桐和芳娇的眼中也闪烁着光芒。

如吉后日哈老师四十年如一日的坚守,如贺珍珍老师种树般的耐心,如即刻阿作用力抓住命运绳索的勇气,艾桐、芳娇和芊燃选择在这片土地需要的缝隙里,种下一点微小的可能。一份遥远的关注,或者仅仅是多停留一些时日的陪伴。

凉山的皱褶里依然藏着复杂的故事,那些关于苦难、挣扎、希望与抉择的谜题或许并不会因为谁的到来而就此消解,置身事内,也并非要扭转山峦的走向。

风吹过山谷,那些萦绕心头的问题——关于视角、责任、意义——并未消失,却已在行动中找到了一点点答案。

或许,置身事内,便是以最深的敬意与最长的耐心,去聆听,去找寻,去行动。

一次一次,步履不停。

上一页: 北京海淀凯文学校2025“双满意”测评述职大会顺利召开

下一页: 世界因我而变好|海淀凯文开学季